ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАМКОВ В ЭСТОНИИ

Посещая в Эстонии тот или иной замок, всегда было интересно узнать, почему он был построен именно в этом месте? Глядя на средневековые руины, дошедшие до нас через века, уже трудно понять какие первоначальные причины вдохновили его владельцев на создание этого укреления. В те далекие времена возведение каменного замка требовало много времени и ресурсов, и от правильного выбора его месторасположения зависело, оправдает ли он вложенные в строительство затраты или нет.

Месторасположения

Основными критериями выбора места для постройки замка являлось его доминирующее положение над окружающей местностью и наличие естественных преград, затрудняющих врагу подступ к укреплению. Другим важным условием является нахождение в ближайшей доступности основных строительных материалов. Добыча, доставка и обработка камня было трудным делом и зачастую могло занимать половину от всего времени потраченного на возведение замка.

В частности, появлению и развитию замков вдоль северного побережья Эстонии в какой-то степени поспособствовал Балтийско-Ладожский глинт. Балтийско-Ладожский глинт прорезается многочисленными реками и ручьями, многие из которых, имеют пороги и водопады. Обрывистая линия глинта, образующая каньоны была удобная для обороны, и предоставляла доступ к великолепному строительного материалу —плитняку. Из него были построены нарвский, таллиннский и ракверский замки, а также другие малые замки. На территории России, в том числе и благодаря Балтийско-Ладожский глинту, появились крепости Старая Ладога, Копорье, Ивангород, Ям, сыгравшие не маловажную роль в истории этого региона.

В Южной Эстонии нет известняковых залежей, здесь замки строили из обожженного кирпича и полевого камня. Последний находил использование при строительстве фундамента замка и стен внешних укреплений.

Не менее важным было наличие в этой местности пахотной земли на которой будут работать крестьяне, чтобы снабжать гарнизон замка едой. Дополнительными факторами, улучшающими снабжение замка, была возможность постройки водяной мельницы, а также устройство водоёмов для разведения рыбы.

Дороги

Так как средневековая Эстония была покрыта труднопроходимыми лесами, важным стратегическим фактором было нахождение вблизи замка дороги или судоходной реки, последнее всегда было предпочтительным, поскольку реки в те времена являлись основными транспортными артериями как летом, так и в зимнее время. Часть Эстонии было покрыта болотами, поэтому дороги частично проходили и по болотистым участкам. Для этого приходилось строить гати- дороги из бревен, наложенных на трясину в виде помоста. Однако эти участки дорог часто были неровные и затрудняли движение на лошадях в теплое время. Вот что писали иностранные путешественники в 17 веке о передвижении по дорогам Северо-западной Руси, которая по климатическим условиям была схожа с Эстонией: «бревна во многих местах от старости истлели и поломались, а кое-где прогнило от пяти и более бревен подряд, и сверху на них положены новые, причем эти новые никак не закреплены и катаются туда-сюда, что создает большие проблемы для людей, а лошадям с грузом еще труднее. Лошади натыкались на обломки бревен, поскальзывались на незакрепленном дорожном покрытии и падали вместе с всадниками. Транспортные средства при движении по гатям ломались, а багаж повреждался». Как отмечают путешественники: «такие небрежные дороги имеются в большом количестве как в Польше, Литве, Московии, так и в Лифляндии, вследствие чего по этим странам лучше путешествовать зимой, чем летом, ибо зимой все большие дороги столь же ровны и гладки, как в комнате».

Другими проблемными местами были пересечения дорог с реками. В то время мостов еще не строили и для форсирования водной преграды использовались специальные места- броды, где уровень воды был ниже и твердое каменистое дно позволяло пересечь реку по мелководью, зачастую это было возможно сделать только в определенное время года. При отсутствии бродов использовались специальные паромные переправы. Таким образом, часть Эстонских средневековых дорог были проходимы только в зимнее время. Недаром большинство военных походов в те времена совершалось в период с конца осени до начала весны, когда болота замерзали, реки были покрыты льдом, а дороги укатанным слоем снега, либо в середине лета, когда стояла засушливая погода.

Торговые маршруты

В отношении средневековой Эстонии важную роль (возможно и первостепенную) играли проходящие через эти земли торговые пути, контроль и охрана которых была немаловажным фактором в освоении этого региона. Главным торговым партнёром для купцов Северо-Западной Европы и в частности для северно-германских городов был Новгород и в меньшей степени Псков и Смоленск. Самые короткие торговые маршруты в эти города проходили через земли эстов, латгалов и ливов, населявших современную территорию Эстонии и Латвии. Вдоль этих маршрутов и строились замки, некоторые из которых впоследствии трансформировались в крупные торговые города.

С 13 века основной сухопутный торговый маршрут из Риги в Псков шел по так называемому Гауйскому коридору который проходил вдоль левобережья реки Гауи, через земли Ливонские ордена. С 14 века Рига все больше начинает переориентироваться на торговлю с Полоцком и Смоленском, уступая торговлю с Новгородской республикой Таллинну и Тарту.

Второй торговый путь шел в Псков из Тарту. Зимний маршрут проходил по льду Чудского озера. Летом товары везли по реке Эмайыги через Чудское и Псковское озера. В Тарту товары везли либо из Таллинна, либо из Пярну и в основном по зимним дорогам. Также мог использовался водный путь из Пярну в Тарту, через озеро Выртсярв.

Для доставки товаров в Новгород немецкие купцы использовали Невский водный маршрут, проходящий вдоль южного берега Финского залива.

Война Швеции с Новгородом в 1301 - 1323 гг. сделала водный путь через Финский залив - Неву - Волхов опасным, и поэтому увеличился проход товаров по сухопутным дорогам, возможно через реку Нарова, а также транзитом через Псков.

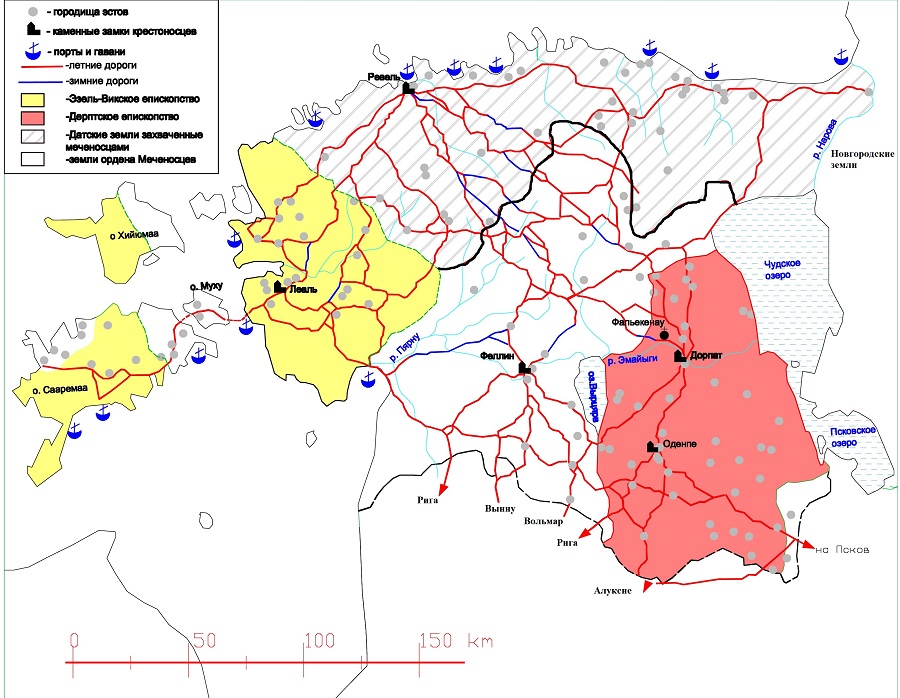

Карта основных торговых маршрутов, проходящих через Эстонию в 13-15 веке. (на основе карты. Kersti Markus).

Появление первых замков в Эстонии

В 13 веке территория древней Эстонии делилась на кихельконды. Кихельконды составляли более крупные территориальные образования - мааконды. Всего насчитывалось 8 крупных маакондов: Уганди, Сакала, Вирумаа, Яарвамаа, Рявала, Харьюмаа, Ляэнемаа и Сааремаа. В центральной Эстонии находилось несколько маакондов и кихелькондов: Вайга, Мыху, Нурмекунд и Алемпойс.

Население Эстонии в те времена, очевидно, составляло 100-150 тыс. человек. Соседями эстонцев с юга были родственные им племена ливов, населявшие побережье Рижского залива и часть Курземского взморья, а также латышские племена латгалов. На востоке Эстония граничила с Новгородско-Псковской землей. На северо-востоке, между реками Нарвой и Лугой, жили водские племена, зависимые от Новгорода.

В средние века большая часть современной Эстонии была покрыта лесами и непроходимыми болотами, а также множеством озер. Эсты жили общинами в деревнях или городищах. Городища представляли собой укрепленные поселения. Известно, что на территории древней Эстонии в разное время существовало 120-130 древних городищ.

Территориальное деление древней Эстонии на мааконды вместе с главными городищами.

В начале 13 века после вторжения в эти земли крестоносцев, построенные ими замки, служили немногочисленным гарнизонам постоянным укрытием от враждебных местных жителей и также являлись базой снабжения для продвижения вглубь Эстонии и контроля над уже покоренной территорией.

Западные крестоносцы принесли с собой новые знания о фортификации, не знакомые местным племенам, которые они использовали при возведении своих укреплений. Постройка каменного замка было делом сложным и требовало много времени, в среднем около 10 лет. Для своих временных опорных пунктов захватчики использовали уже существующие деревянно–земляные укрепления эстов или возводили первоначальные укрепления из дерева, постепенно заменяя их на каменные. Благодаря наличию на территории северо-западной, северной и северо-восточной Эстонии доступного строительного материала -плитняка, каменные замки здесь строились быстрее чем в других частях Ливонии.

Отсутствие навыков у эстов, а также у новгородцев и псковичей брать штурмом каменные замки, было на руку крестоносцам, которые могли укрыться за стенами своих укреплений при нападение более сильного врага.

Очевидно, что крестоносцы предпочитали возводить свои укрепления на месте захваченных древних городищ эстов, стремясь использовать старые административные центры эстонских маакондов уже как новые центры своей власти.

Первые замки крестоносцев зачастую представляли собой замкнутую каменную ограду с главной каменной круглой или четырехугольной башней- Бергфридом и деревянными жилыми помещениями для гарнизона внутри периметра стен. Наличие дополнительных препятствии в виде рвов обрывистых утесов и речных преград вокруг стен всегда приветствовалось. На первых этапах этих укреплений вполне хватало чтобы противостоять местным племенам и русским отрядам, совершающим военные рейды в земли Эстонии. Впоследствии замок расширяли и перестраивали уже в соответствии с требованиями конкретной эпохи. Все это могло занимать не одну сотню лет.

В первой половине 13 века, когда происходило завоевание Эстонии, первыми на покорённой территории появляются т.н. замки сеньоров, которые поделили между собой захваченные земли. На покорённой территории захватчики столкнулись не только с местными племенами эстов, но и с более грозным противником, граничившим с их землями на востоке, а именно с Новгородской республикой, частью которой в то время являлся и Псков. Новгородцы и псковичи не собирались мириться с появлением у себя под боком новых и опасных соседей и при любой возможности прытались разрушить вражеские укрепления.

Замки крестоносцев в первой половине 13 века.

После окончательного покорения Эстонии в 1227 году, ее территорию поделили между собой четыре сеньора: датский король, Дерптский епископ, Эзель-Викский епископ и духовно-рыцарский Орден меченосцев. В первое десятилетие с 1227 по 1237 год крестоносцам удалось построить в Эстонии 5 каменных замков, без учета укрепленных мыз и небольших замков вассалов.

Орден меченосцев, который являлся главной военной силой в руках ливонских епископов, первоначально получал только одну треть от завоеванных крестоносцами земель. Однако, по мере роста своих сил и амбиций, орден стал стремиться к самостоятельности и жаждал подчинить себе больше чужих территорий. Так в 1227 году, воспользовавшись слабостью своих конкурентов- датчан, меченосцы захватили их территории в cеверной Эстонии.

Первым орденским каменным замком, построенным на землях эстов, был Феллин (Вильянди), к строительству которого братья-рыцари приступили в 1224 году. Замок строился на месте древнего городища эстов, являвшимся административным центром мааконда Сакала. По предположению историков, в то время через Вильяндиское озеро можно было по воде добраться и до Пярнуского залива, и до Чудского озера, что делало расположение замка стратегически важным. Также через Феллин шла важная дорога из южной Эстонии в северную. Впоследствии, претерпев множество модернизаций, замок Феллин станет самым мощным замком крестоносцев во всей Ливонии.

Замок Феллин в 14 веке, реконструкция (Viljandi, ordulossi rekonstruktsioon (W. Eldring), 1986)

В 1219 году датский король Вольдемар II, высадившись в ревельской гавани, разбил войско эстов в битве у городища Линданисе и на его месте построил первый датский замок в северной Эстонии на холме Тоомпеа, на месте будущего города Ревеля (Таллинна). Ревельский замок был удачно расположен вблизи удобной гавани и порта, через который еще со времен викингов шла торговля эстов с северными соседями. После захвата датской территории, Орден меченосцев получил замок в свое владение. Став новым хозяином замка на холме Тоомпеа с 1227 по 1237 годы, Орден перестраивает недостаточно надежные датские укрепления на свой лад.

Следующим по важности и силе в Эстонии после Ордена меченосцев считалось Дерптское епископство. Епископство было учреждено в 1224 году и включало в себя современные уезды Тартумаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа. Дерптское епископство граничило с востока с землями Пскова, который в 13 веке входил в состав более крупной Новгородской республики, а 14 веке уже стал полностью независимой- Псковской республикой. Соседство с таким соперником как Псков, требовало наличие надежных укреплений. На территории епископства в ту пору было построено 2 каменных замка: Оденпе (Отепяя) и Дорпат (Тарту). Также в 14 км от Тарту ниже по течению р. Эмайыги, около ревельской дороги, был возведен хорошо укрепленный цистерцианский монастырь Фалькенау (Кяркна).

Епископский замок Оденпе, возведенный в период с 1223 по 1225 год, был первым каменным замком крестоносцев на территории Эстонии. Замок был построен на месте древнего городища эстов на 40 метровом холме, господствующем над окружающей местностью. С этой стратегической точки прекрасно просматривалась важная псковская дорога, откуда мог появиться враг. Замок располагался вблизи важного перекрестка торговых дорог. Оденпе был центром древней земли эстов Уганди, которая первой попала под власть завоевателей. В то же время Уганди граничила с землями Пскова, который оспаривал влияние над этой территории с немецкими крестоносцами.

Замковый холм Отепяя на почтовой открытке 1900 г. (ист. https://www.otepaa.ee/otepaa-ajalugu

С 1224 по 1230 год Оденпе являлся первой резиденцией дерптского епископа Германа фон Буксгевдена. После завершения строительства замка Дорпат (Тарту), он стал главным центром Дерптского епископства. Дорпатский замок был построен на холме Домберг (Тоомемяги), на месте древнего городища эстов и русского городка Юрьев, на перекрестке важных дорог, идущих из южной в центральную и северную Эстонию. В этом же месте протекает одна из важных рек Эстонии – Эмайыги, соединяющая озеро Вырцярв с Чудским озером, являющейся одним из главных водных путей, а также водным препятствием на пути вражеских отрядов. В нижнем течении реки со стороны Чудского озера местность и по сей день сильно заболочена и труднопроходима. Места, пригодные для пересечения этой водной преграды- броды и паромные переправы имели важное стратегическое значение. Одина из таких древних переправ как раз располагалась вблизи замка Дорпат, в районе современного моста Свободы (эст. Vabadussild).

Эзель-Викское епископство было самым слабым из сеньоров, поделивших Эстонию. Епископство было учреждено в 1228 году и располагалось на западе материковой части Эстонии и на островах: Сааремаа, Муху и Хиийюмаа. В рассматриваемый период на территории епископства располагался только один замок Леаль (Лихула).

Епископский замок Леаль был построен на месте древнего городища эстов, являвшимся административным центром мааконда Ляянемаа. Замок был первой резиденцией Эзель-Викского епископа с 1234 по 1251 г. Первое время замок был деревянно-земляной. Строительство первых каменных стен начинается с 1238 года. Самое удивительное, что замок Леаль был поделен между епископом и братьями-рыцарями Ордена меченосцев, которые принимали участие в его строительстве. В то время в 2-3 километрах от замка в заливе Матсалу имелась гавань и пристань, которая предположительно находилась в районе устья реки Пенийыги. Мимо Леаля проходила стратегическая дорога, ведущая в гавань Виртсу, откуда можно было добраться до островов Муху и Сааремаа. Также через Леаль шла дорога в сторону Таллинна. В 13 веке Леаль имел важное значение и это доказывает то, что шведы, которые тоже пытались отхватить себе кусок в Эстонии, в 1220 году высадились именно в гавани у Пенийыги и захватили замок. Однако долго удержать его в своих руках не смогли, в том же году весь шведский гарнизон был перебит сааремасцами.

Замки крестоносцев с сеткой основных средневековых дорог, построенные в Эстонии в первой половине 13 века (ист. Evald Tõnisson, Valdo Praust).

Замки крестоносцев во второй половине 13 века

В 1236 году произошло событие, которое оказало большое влияние на дальнейшую историю Ливонии и в частности Эстонии. После неудачного похода в Литву и поражения от литовского племени жемайтов в битве при Сауле (Шауляй) в 1236 году, Орден меченосцев оказался на грани краха. Большая часть его членов во главе с магистром Фольквином фон Наумбургом была убита. Чтобы сохранить завоевания крестоносцев в Ливонии, при содействии папы Григория IX, остатки Ордена меченосцев были в 1237 году инкорпорированы в более могущественный Тевтонский орден. Отделение Тевтонского ордена на территории Ливонии носило называться- Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена или Ливонский орден. Ливонский орден наследовал земли, находившиеся во владении меченосцев, так же Ливонский орден должен был сохранить свою зависимость от местных епископов. По Стенбийскому договору 1238 года Тевтонский орден гарантировал возвращение датчанам отнятой у них меченосцами северной Эстонии вместе с ревельским замком.

Первоначально дела Ливонии не слишком интересовали верховного магистра Тевтонского ордена. Главным военным направлением ордена была на тот момент Палестина, на втором месте по важности была Пруссия. Все военные и денежные ресурсы ордена уходили туда. Тевтонский ордену удалось покорить Пруссию только к 1283 году, а в 1291 году орден утратил свои владения в Палестине. Таким образом полноценно помогать своему Ливонскому ландмейстерству финансово и материально Тевтонский орден смог только к концу 13 века. После покорение пруссов главным врагом Тевтонского ордена становиться набиравшее силу Литовское княжество. К совместным военным действиям против литовцев вместе с тевтонцами активно подключается и Ливонский орден. Надо отметить, что в 13 веке Ливония страдала от набегов литовцев даже больше чем от военных рейдов псковичей и новгородцев вместе взятых.

С 1238 года до конца 13 века Ливонский орден построил на территории Эстонии четыре новых каменных замка: Пёйде, Вейcенштейн (Пайде), Уус-Пярну (Пярну) и Оберпален (Пыльтсамаа). Примечательно, что в это же время на территории Латвии было простроено около 20-ти орденских замков. Сразу становиться понятно какой фронт имел наибольшую важность для Ливонского ландмейстера. Именно в этот период идет активное продвижение Ливонского ордена на юг, сопровождаемый захватом земель племен жемайтов и куршей. Попытки распространения влияния крестоносцев на восток- в новгородские и псковские земли прекратились в 1240-х годах, после Новгородско-Ливонской войны 1240-1242 года, одним из эпизодов которой стало «Ледовое побоище».

Орденский замок Пёйде был построен в промежутке с 1255 по 1290 годы на острове Сааремаа, как место резиденции фогта, откуда осуществлялся надзор и управление орденскими землями на острове. Пёйде был построен примерно в 2,5 км от древнего городища эстов с одноименным названием. В средневековье уровень моря был на 2,5 метра выше, и береговая линия проходила гораздо ближе к замку, чем в наше время. Замковый порт находился в районе Торнимяе. Через него осуществлялся экспорт саремасского зерна на материк. Пёйде просуществовал чуть менее 100 лет и был сожжен сааремасцами в 1343 году во время восстания Юрьевой ночи. После подавления восстания Ливонский орден по какой-то причине отказался восстанавливать замок на прежнем месте.

В 1265 году орден заложил замок Вейсенштейн (Пайде) у границы мааконда Ярвамаа. По Стенбийскому договору Ливонскому ордену запрещалось строить укрепления в Ярвамаа без разрешения датского короля, возможно из-за того, что этот мааконд вклинивался глубоко в датские владение и мог служить плацдармом для ливонских рыцарей при нападении на земли датчан. На тот момент Вейзенштейн был наиболее близким орденским замком к датской границе. Вейзенштейн находился практически в центре Эстонии и был стратегическим местом, где пересекались главные дороги. Замок Вейзенштейн был резиденцией Ярваского фогта, который был одной из важных орденских фигур в землях эстов.

В том же году 1265 был заложен еще один орденский замок Уус-Пярну на берегу Пярнуского залива в устье реки Пярну на ее левом берегу. В этом месте находилась удобная гавань с пристанью. Важность этого места на несколько лет раньше оценил Эзель-Викский епископ и построил на правом берегу реки Пярну в 1251 году свой замок и кафедральный собор. Епископский замок назывался Пернау или Вана-Пярну. Какое-то время Пернау был резиденцией Эзель-Викского епископа. Однако, после того как в 1263 году литовцы во время набега сожгли замок и поселение, епископ перенес свою резиденцию в Хаапсалу.

По предположению историков, в средние века существовал водный путь из пярнуского порта в Чудское озеро, проходивший по внутренним водоемам Эстонии. По этому водному пути из пярнуской морской гавани можно было переправлять товары через Феллин (Вильянди) в Дорпат (Тарту) и далее через Чудское озеро на восток. В зимнее время эта дорога проходила по замершим рекам и болотам. В период с 14 по 16 век данная водная дорога становиться частью Ганзейского торгового пути в Новгород и Псков.

Карта предположительного водного пути из Пярну в Тарту

Таким образом, построив в этом месте свой замок Уус-Пярну, Ливонский орден стал владельцем важного морского порта, который в 13 веке являлся единственным морским воротами Ливонского ордена на Балтике. Очевидно, что Ливонский орден был заинтересован в развитии в этом месте торгового «хаба» из которого впоследствии вырос ганзейский город Пярну. Стоит упомянуть, что какое-то время параллельно с Уус-Пярну на противоположном берегу существовал и восстановленный епископский город Вана-Пярну, который, однако так и не развился в крупный портовый город. Возможно это связано с тем, что Тевтонский орден был членом Ганзейского союза и через его членство торговые привилегии распространялись и на Ливонский орден.

Орденский замок Оберпален (Пыльтсамаа) был заложен в 1272 году на берегу реки Пала (Пыльтсамаа). Замок Оберпален входил в Вильяндискую комтурию ордена и был расположен около речной переправы на пересечении дорог Тарту -Таллинн и Вирумаа - Вильяндимаа. Также по реке Пыльтсамаа можно было спуститься до реки Эмайыги, а оттуда либо в озеро Выртсярв, либо в Чудское озеро. Археологические раскопки показывают, что на этом месте еще в начале 13 века было древнее место торга, что указывает на его важное значение.

***

Епископский замок Кирумпяя, строительство которого началось в середине 13 века, был возведен на юго-востоке Дерптского епископства. Замок располагался около важной переправы через реку Выханду на псковской дороге и являлся на тот период самым близким к Пскову замком. Кирумпяя выполнял функцию передового укрепления и прикрывал с юга дорогу на Дорпат.

***

Вместо упомянутого уже замка Пернау (Вана-Пярну), построенного в устье реки Пярну и разрушенного литовцами в 1263 году, для новой резиденции Эзель-Викского епископа было выбрано более безопасное место, достаточно удаленное от границ епископства. Первое укрепление Гапсаль (Хаапсалу) в виде небольшого прямоугольного замка- кастеля было построено в конце 13 века. В течение последующих трех столетий замок постоянно перестраивали и модернизировали. Выбор этого места в качестве административного центра связан с нахождением поблизости удобной морской гавани и доступного строительного материала- плитняка. Стоит отметить, что епископский замок Гапсаль был вторым по площади на территории Эстонии, уступая размерами лишь орденскому замку Феллин. Хаапсалу являлся не только резиденцией епископа, но и был еще и местным торговым центром, через который экспортировали локальную продукцию, в основном зерновых, в другие города.

Уже в конце 13 веке на о. Сааремаа на месте будущего епископского замка Аренсбург (Курессааре) была построена дозорная башня. Здесь в устье реки Пыдусте еще с древних времен было место торга и удобная гавань. Некоторые историки предполагают, что именно в этом месте высадилось датчане в 1222 году, когда они предприняли первую попытку завоевания Сааремаа и здесь же находилось их укрепление, впоследствии разрушенное островитянами. Вообще в 13 веке владения Эзель-Викского епископа на Сааремаа находились без должного присмотра, епископский фогт посещал эти земли только раз в год. Надежное каменное укрепление с постоянным гарнизоном здесь появиться только в 14 веке.

Гавани и городища в 13 веке на о. Сааремаа (ист. „Kuressaare vanem ajalugu“)

***

Заполучив в свои руки северную Эстонию, датчане рассчитывали взять под свой контроль морской торговый в Новгород, часть которого проходила вдоль северного побережья Эстонии. Одним из мест остановки и сбора пошлины с купеческих кораблей стал датский Ревель. В 1248 поселение около первого датского замка получило городские права, а с 1285 года город Ревель (Таллинн) стал членом Ганзейского союза.

В середине 13 века датчане построили второй каменный замок на захваченной территории, который получил имя Везенберг (Раквере). Замок был возведен на месте древнего эстонского городища Тарванпяя, находившегося на холме Выллимяги. Из Везенберга можно было контролировать важную дорогу, идущую на восток, к границе с новгородскими землями.

Третьим укреплением построенный датчанами на своей территории стала Нарва. Нарвский замок был возведен в 70-х годах 13 века на западном берегу реки Нарова, которая служила естественной границей между землями датчан и новгородцев. К северу от нарвского замка примерно там, где пересекаются современные улицы Rakvere и Jõe в то время был брод через реку, контроль над которым являлся стратегически важным. По реке Нарова также проходил один из альтернативных торговых путей в Псков.

Как уже упоминалось выше, активность датчан в этом регионе напрямую стала угрожать торговле Новгорода, а заодно и Пскова. Все это вылилось в совместный военный поход новгородцев, псковичей и дружины Владимирского княжества в датскую Эстонию с целью захвата датской крепости Везенберг, а в случае успеха, возможно, и дальнейшей экспансии в глубь территории датчан. 18 февраля 1268 года состоялась Раковорская битва, в которой совместное войско датчан, дерптского епископа и рыцарей Ливонского ордена остановило продвижение русских. Обе стороны в этой битве понесли ощутимые потери. Однако, несмотря на то, что ливонцы отступили, русские не смогли продолжить свой поход и повернули обратно. Таким образом попытка новгородцев закрепиться в северной Эстонии и обезопасить свои торговые пути провалилась.

Замки крестоносцев с сеткой основных средневековых дорог, построенные в Эстонии во второй половине 13 века (ист. EvaldTõnisson, Valdo Praust).

К концу 13 века территории современной Эстонии была полностью покорена и поделена между западными захватчиками. Для удержания контроля над новыми территориями крестоносцами было возведено порядка 14 каменных замков. Вблизи каждого замка возникло поселение с доходов от которого кормился замковый гарнизон и его владелец, взамен жители получали защиту от своего сеньора. Впоследствии некоторые поселения, находившиеся в особо благоприятных местах как правило связанных с торговлей, получили особые привилегии от своих господ- «Городское право» и превратились в средневековые города.

Во избежания путаницы в дальнейшем для городов будем использовать современные названия, а для замков-средневековые.

Итак, всего на территории Эстонии появилось 9 средневековых городов:

†Таллинн (любекское городское право -1248 г.), строительство городских стен -вторя половина 13 века.

†Вана-Пярну (рижское городское право-1251 г.)

†Тарту (рижское городское право-1262 г.), строительство городских стен - конец 13 века.

†Уус-Пярну (рижское городское право -1265 г.),строительство городских стен - первая половина 14 века.

†Хаапсалу (рижское городское право-1279 г.),строительство городских стен -конец 14 века.

†Вильянди (рижское городское право-1283 г.),строительство городских стен- вторая половина 14 века.

†Пайде (рижское городское право-1291 г.)

†Раквере (любекское городское право -1302 г.)

†Нарва (любекское городское право -1345 г.),строительство городских стен- конец 14 века.

Замки крестоносцев в 14 веке.

В 14 веке политика сеньоров в Ливонии и в частности на территории Эстонии начинает меняться. Захват новых земель за счет новгородских и псковских владений прекращается. Военные конфликты того периода ограничиваются взаимными рейдами без захватнических намерений. Уже во второй половине 13 века формируется границы владений крестоносцев в Эстонии с Новгородской и Псковской республикой. Постепенно там, где проходила граница с восточным соседом и пограничные дороги, возникает цепочка приграничных замков.

В 14 веке еще больше активизируется торговля западных купцов с северо-западными русскими городами. С этого времени торговые пути все больше монополизируется Ганзейским союзом, который через посредничество ливонских ганзейских городов- Риги, Таллина, Тарту и Пярну, ведет торговлю с Новгородом, Псковом и Смоленском. Возникла необходимость охраны и контроля этих важных торговых маршрутов, проходящих через ливонские земли.

С середины 14 века обостряются конфликты между ливонцами и псковичами за рыбные ресурсы Чудского озера. Смещения внимания псковичей на Чудское озера отчасти связано с развитием рыболовных снастей, позволяющих эффективно ловить больших водных пространствах и осваивать новые промысловые территории.

***

Во 40-х годах 14 века в месте впадения речки Меэкси в реку Пиуза, был построен замок Нейгаузен (Вастселийна). Замок распологался на границе владений Дерпского епископа и Пскова. Примечательно, что замок строиться по приказу магистра Ливонского ордена Бурхарда фон Дрейлебена, но на территоррии Дерпского епископа. Был ли по договору этот замок в совместном ипользовании ордена и епископа история сведений не сохранила. Одновременно с Вастселиина магистр строит на противоположной- южной стороне от Гауйского коридора замок Марьенбург (Алуксне). Для своего времени укрепления Нейгаузена были передовыми. Очевидно, что он должен был взять на себя роль охраны южной границы Дерпского епископства вместо устаревшего замка Кирумпя. В письменных источниках Нейгаузен именовали самым укрепленным замком в округе. Несмотря на несколько осад русские смогли захватить замок только в начале Ливонской войны в 1558 году.

Мимо Нейгаузена проходил важный сухопутный торговый путь из Риги в Псков, а также шла дорога из псковского пригорода Изборска в сторону Тарту. Помимо охраны границы замок Нейгаузен также являлся важным пунктом сбора и снабжения ливонских отрядов во время рейдов на псковскую территорию.

Средневековая граница Дерптского епископства с псковскими землями (ист. Anti Selart. Eesti idapiir keskajal)

Со второй половины 14 века, в связи с началом так называемого Малого Ледникового периода, в Европе происходит постепенное ухудшение климата, повлекшее за бой снижение температуры и как следствие неурожаи и голод. В Ливонии и приграничных землях на смену территориальным конфликтам приходит борьба за ресурсы. В Эстонии во второй половине 14 века обострилась борьба между дерптским епископом и Псковом за рыбные угодища Чудского и Тёплого озера.

Восточный берег Чудского озера, принадлежавший псковичам, является более возвышенным и менее заболоченным и как результат- более пригодным для заселения. В отличие от восточной стороны, ливонский берег был более низменный и заболоченный, что затрудняло его заселение со стороны ливонских рыбаков. Болотистые берега препятствовали строительству порта на ливонском берегу, где могла бы базироваться флотилия дерптского епископа, чем и пользовались псковские рыбаки, используя рыбные ресурсы Чудского и Теплого озер безраздельно. Ко всему прочему в 30-х годах 14 века началась война между Псковом и дерптским епископом за остров Пийрисаар, который в 13 веке, очевидно, был полуостровом и соединялся с ливонским берегом. Но в 14 веке, после повышения уровня воды в Чудском озере входе геологических изменений, Пийрисаар начал превращаться в остров, что дало право псковичам претендовать на эти спорные территории.

Береговая линия Причудья в 13 веке (ист A.Adamson „1242 Peipsi peal. Lahing ja müüt“)

Во второй половине 14 века по приказу дерпского епископа Берхарда на левом берегу реки Эмайыги в 14 км от ее устья было заложено новое укрепление Варбек (Уус-Кастрe). Замок усиливал контроль за водным торговым путем из Тарту, и возможно был местом базирования флотилии в задачу которой входила защита интересов епископа на Чудском озере. Еще одной функцией замка был торговый сбор с проплывающих из Пскова купцов, везущих свой товар на продажу в Тарту, для этого имелся плавучий шлагбаум из бревен, который перекрывал реку с одного берега до другого и не давал судам миновать «таможенный пункт» без разрешения. До постройки Варбека функцию таможни на реке Эмайыги выполнял другой замок Ольденторн (Вана-Кастре), построенный в районе современного лууньяского моста в устье речки Луутсна в первой половине 14 века. Очевидно, что первоначально замок Ольденторн состоял из одной четырехугольной дозорной башни, на что указывает немецкое название Oldentorn (Старая башня), позже вокруг башни уже были построены каменные стены. Благодаря этим двум замкам Дерптский епископ мог контролировать реку Эмайыги от города Тарту до ее устья.

Замок Варбек выполнял не только функции таможни, но и был местом складирования и переработки пойманного ливонскими рыбаками улова, откуда он уже попадал в Тарту и другие ливонские города. Очевидно, что рыбный промысел в Чудском озере был не только в единоличном пользовании Дерптского епископа, но и Ливонского ордена. Так в документах упоминается должность мастера над рыбой в орденском замке Феллин, который контролировал рыбные угодья Ливонского ордена в Чудском озере.

В середине 14 века Ливонский орден также попытался заполучить контроль над рыбными местами на северо-востоке Чудского озера и в истоке реки Наровы. С этой целью в километре от места впадения Чудского озера в реку Нарова на левом берегу в 1349 году немцы построили деревянный замок, который позже получить имя Нейшлосс (Васькнарва). Появление здесь немецкого укрепления напрямую стало угрозой для рыбного промысла псковских рыбаков, которые издревле занимались в этих местах ловлей угря и миноги. Не удивительно, что в тот же год псковичи напали на немецкий замок и сожгли его вместе с гарнизоном. Новый, уже каменный замок в этом месте Ливонский орден построит только в 15 веке.

***

В период с 1343 по 1345 года разразилось масштабное крестьянское восстание, охватившее северную (датскую) Эстонию и земли Эзель-Викского епископа в Лянемаа и остов Сааремаа. Датчане и Эзель-Викский епископ обратились за помощью к Ливонскому ордену. В очередной раз Орден доказал, что он являться в Ливонии самой грозной силой с которой должны считаться другие союзники. После подавления восстания на материковой части Эстонии, повстанцы на Сааремаа продолжали сопротивляться, пользуясь тем, что у немцев не было в достатке кораблей для переправки войска на остров. В ходе восстания сааремасцы захватили и сожгли орденский замок Пейде, перебив весь его гарнизон. Лишь зимой 1345 года, после жестокой резни, островитяне сложили оружие и признали власть немецких сеньеров. Взамен разрушенного укрепления в Пейде ливонским ладмейстером Бурхаром фон Дребеном был заложен новый замок -Маасилинна (Зонненбург), что на немецком языке означало "замок возмездия». По какой-то причине новый замок был заложен не на месте разрушенного ранее Пейде, а гораздо ближе к морю, на берегу пролива Вяйкевяйн, отделявшего о. Сааремаа от о. Муху. Возможно причина выбора нового места связана с тем, что в этот период море начало отступать и береговая линия изменилась.Здесь же располагалась и небольшая гавань. Из замка Маасилинна орден мог осуществлять контроль за проливом, через который могли проходить торговые корабли, следовавшие в Таллинн. В 1985 году в прибрежных водах залива напротив орденского замка обнаружили остатки корабля 400- летней давности названного «корабль из Маасилинна».

Последствием крестьянского восстания на Сааремаа явилось постройка здесь мощного епископского замка Аренсбург (Курессааре), который с 1383 года в качестве своей второй резиденции стал использовать Эзель-Виский епископ. Таким образом восстание Юрьевой ночи напрямую повлияло на усиление власти епископа и Ливонского ордена на Сааремаа, который до этого пользовался довольно широкой автономией по сравнению с материковой частью Эстонии.

***

В 14 веке Ливонский орден строит ряд каменных замков в южной Эстонии для защиты своего главного замка в Эстонии -Феллина от набегов литовцев, которые в 14 веке стали представлять для орденских территорий основную опасность.

Орденский замок Каркус (Каркси) был возведен в первой половине 14 века на месте существовавшего здесь городища эстов, впоследствии перестроенного немцами в 13 веке в деревянно-земляное укрепление. Замок находился на стратегическом направлении- на пути из Риги в Вильянди, и по этой причине он неоднократно подвергался нападению и разграблению литовскими отрядами, но каждый раз после этого замок восстанавливали и еще больше укрепляли. После ряда модернизаций, проведенных с 14 по 15 века Каркус стал одним из самых мощных замков ордена в южной Эстонии.

Другой орденский замок Хельме, находившийся в 30 километрах от Каркуса, был возведен на перекрестке других важных дорог. Одна из которых вела из орденского замка Венден (резиденции магистра Ливонского ордена) в Феллин, а другая из Пярну в Тарту.

В первой половине 14 века в восточной Эстонии, на границе с Дерптским епископством, Ливонский орден строит два замка Курси и Лаис (Лайузе). Точное место расположения замка Курси в настоящее время не известно, предположительно он находился на берегу реки Педья в районе мызы Пурмани. Замок Курси контролировал переправу на важной дороге, идущей из Тарту в Таллинн. Курси являлся центром одноименного комтурства.

Замок Лаис был построен в начале 14 века первоначально как укрепленное жилище небольшой площади. Впоследствии площадь замка была значительна увеличена. Замок был расположен между двумя дорогами, идущими из Тарту в северо-восточную и северную Эстонию. В 14 веке Лаис был самым близким к Чудскому озеру орденским замком, расположенным в 25 км от современного Муствеэ. Возможно, из Лаиса мог осуществляться контроль за выловом рыбы в этом регионе. Первые постоянные рыбацкие поселения появляться в районе Муствеэ только в 15 веке. Учитывая периодически возникающие напряжения в отношениях Ливонского ордена с Дерптскими епископами, ливонские рыцари в случае военного конфликта могли перекрыть важные сухопутные дороги, связывающие владения епископа с другими частями Эстонии.

В 14 веке недалеко от побережья озера Вырцярв, на дороге, ведущей из Тарту в Вильянди был возведен орденский замок Тарваст (Тарвасту). Замок располагался на речном острове, омываемом двумя рукавами небольшой речушки Тарвасту. Тарваст прикрывал орденский замок Феллин с юго-восточного направления, откуда чаще всего приходили враги. Замок Тарваст изначально являлся хозяйственным замком, так как на северном углу укрепления, располагалась водяная мельница и жители замка занимались ее обслуживанием и охраной. Водяные мельницы в Эстонии появились с приходом немецких крестоносцев. Часто для возведения таких мельниц использовались водяные рвы замков, что облегчало их строительство, охрану и обслуживание. Помимо Тарвасту водяные мельницы имелись вблизи орденских замков Хельме, Каркус, Феллин и Вейсенштейн.

***

В 1346 году датский король Вальдемар IV, испытывая острую нужду в деньгах, продал свои владения в северной Эстонии Тевтонскому ордену, который в свою очередь передал их Ливонскому ордену. Став владельцем датских территорий, Ливонский магистр получил в свое пользование также и все датские замки. Таким образом Ливонский орден стал самым крупным и могущественным местным сеньором, сосредоточив в своих руках 2/3 всех земель Ливонии.

Замки крестоносцев с сеткой основных средневековых дорог, построенные в Эстонии в 14 веке (ист. EvaldTõnisson, Valdo Praust).

Замки крестоносцев в 15 веке.

В 15 веке псковичи начинают активно заселять восточное побережье Чудского озера, расширяя свои промысловые территории. В этот период в Причудье были построены псковские укрепленные пункты такие как: Гдовская крепость (1431 г. ) в устье реки Гдовка и городище Кобылье (1462 г) в устье реки Желча. Благодаря этому псковские рыбаки могли заниматься рыбной ловлей под охраной стругов, укомплектованных ратниками с прибрежных крепостей.

Активность псковичей на побережье Чудское озера, которое ливонцы считали своей вотчиной, вызывало ответные враждебные действия со стороны дерптского епископа и Ливонского ордена. Впоследствии ливонцы предприняли ряд военных походов на псковское побережье с целью уничтожить построенные здесь вражеские укрепления, закончившиеся осадой Пскова в 1480 году.

***

В период с 1427-1442 годы Ливонский орден строит в паре километров от истока реки Наровы из Чудского озера новый каменный замок Нейшлосс (Васкнарву). Несмотря на то, что строительство орденского замка стало угрозой для промысла псковских рыбаков в верховьях Наровы, в этот раз он не был разрушен псковичами, как это случилось в 1349 году с предыдущим ливонским замком. По какой причине немцам удалось спокойно достроить свое укрепление в этом стратегически важном месте не известно. Однако несомненно то, что, имея здесь укрепления, орден мог претендовать на свою долю ценной рыбы, добываемой в этих местах. Кроме того, с замка Нейшлосс можно было держать под огневым контролем движение судов по реке, так как фарватер именно в этом месте проходил ближе к ливонскому берегу. Таким образом немцы имели возможность в случае надобности перекрыть альтернативный водный путь доставки товаров в Псков.

Во второй половине 15 века Московский князь начинает собирать под свою власть другие русские земли. В 1478 году Новгородская республика утрачивает самостоятельность и входит в состав Московского царства. Псков, оставаясь еще де юре самостоятельным, уже с 60-х годов 15 века согласует свою политику с московским князем. Таким образом, вместо Псковской и Новгородской республик на своих границах Ливонский орден и Дерптское епископства получают другого, более сильного и могущественного соседа- Московское царство. В конце 1492 году на реке Нарова напротив немецкой Нарвы строиться первая пограничная крепость Московского царства- Ивангород, таким образом московский князь заявил о своих правах на добычу рыбы в реке Нарова, а также на контроль за морской торговлей в этом регионе.

***

Ганзейский союз разрешал своим кораблям разгружать и загружать товары только в ганзейских портах Ливонии таких как Таллинн, Пярну и Рига. Для иностранных торговцев не входившим в Ганзейский союз эти порты были закрыты. Торговые корабли, не принадлежавшие к членам Ганзы, могли использовать в Ливонии альтернативные места для товарообмена, например, в Нарве или небольшие локальные порты, принадлежавшие Ливонскому ордену или местным епископам.В 1471 году был построен последний орденский замок на территории Эстонии. Замок Толсбург (Тоолсе) находился на берегу Финского залива на мысу Тоолсе. Предполагается, что замок был построен для защиты от пиратов небольшого орденского порта, находившегося когда-то в устье местной реки. Через этот порт Ливонский орден экспортировал свое зерно, выращенное на полях Вирумаа. Возможно, что в порту Толсбурга базировался небольшой орденский флот, который в случае необходимости мог перехватывать торговые суда, шедшие вдоль берега из Таллинна в Новгород.

***

В 1427 году впервые в письменных источниках упоминается епископский замок Лоде (Колувере), находившийся на территории Эзель-Викского епископства. Вассальский замок на этом месте существовал уже с 13 века, но в ходе конфликта его владельцев, братьев де Лоде со своим сеньором Эзель-Викским епископом, был разрушен до основания. Постройку нового замка начали очевидно в 14 веке. Замок находился на важной дороге, ведущей из порта Виртсу через Лихула в Таллинн. В замке Лоде базировались наемные солдаты епископа. С 1439 года замок выполнял функции очередной епископской резиденции.

***

В 15 веке помимо Ливонского ордена на территории Эстонии строит свои замки и ревельский епископ. Ревельское епископство, действовавшее на территории северной Эстонии, была образованное еще датчанами. В отличие от других ливонских епископств, Ревельское епископство было самым слабым и не играло ни политической ни военной роли на территории Ливонии. До 15 века Ревельскому епископству не принадлежало ни одного замка на территории Эстонии. Лишь в 1413 году епископ строит в качестве своей резиденции первый замок Кивилоо. В 1477 – 1479 гг епископ Симон фон дер Борх основал каменный замок Боркхольм (Поркуни) на острове Кюнгассааре посреди озера Поркуни, который становиться новой епископской резиденцией. Эти замки не играли стратегической роли в Эстонии и выполняли только функцию резиденций ревельских епископов.

Замки крестоносцев с сеткой основных средневековых дорог, построенные в Эстонии в 15 веке (ист. EvaldTõnisson, Valdo Praust).

***

Замки вассалов начинают появляться на территории Эстонии с 14 века и строятся вплоть до 16 века. Они имели небольшую площадь и зачастую не играли какой-то стратегической роли в обороне Эстонии и в большинстве своем выполняли хозяйственные функции. Замки вассалов - это резиденции ленных господ и укрепленные мызы. К малым замкам относятся: Вяэна, Кейла, Виртсу, Вао, Калви, Ярве, Пуртсе, Валлипя, Ангерья, Кийу, Вигала, Велизе, Касти, Кавилда, Конгута, Ранну, Рынгу, Сангасте, Сымерпалу, Люманду, Руусмяэ, Ваабина, Килтси, Эдизе и др. Из-за скромных оборонных возможностей большинство замков вассалов было уничтожено во время Ливонской войны. В настоящее время они большей частью находятся в развалинах, а многие исчезли бесследно.

Карта Эстонии с замками вассалов в конце 15 века. 1-Валлиряя, 2-Виртсу,3-Вигала, 4-Велисе, 5-Касти, 6-Кейла, 7-Ангерья, 8-Куйметса, 9-Кивилоо, 10-Поркуни, 11-Вао, 12-Килтси, 13-Калви, 14-Пуртсе, 15-Ярве, 16-Едизе, 17-Кавилда, 18-Ранну, 19-Конгута, 20-Рынгу, 21-Антсла, 22-Ваабина, 23-Сымерпалу.

***

В качестве заключения можно сказать, что завоевание Эстонии западными крестоносцами в 13 веке было первоначальной причиной появление на этих землях первых каменных замков. При помощи укрепленных пунктов захватчики могли контролировать покоренные территории.

Второй причиной возникновение замков в этих местах была охрана границ от посягательства воинственных соседей- Новгородской и Псковской республик. Уже с середины 13 века граница владений крестоносцев на востоке Эстонии была стабильной и проходила по естественным водным преградам: реке Нарове, Чудскому и Теплому озеру. Сухопутная граница с псковскими землями начиналась от Тёплого озера у устья реки Выханду и шла параллельно речке Мядайыги мимо замка Вастселийна и далее по ручью Меэкси на юг.

Третья причина - необходимость контроля и охраны важных перекрёстков дорог, переправ и портов, через которые проходили главные торговые пути. Контроль над этими маршрутами приносил доход владельцу замка в виде различных сборов и пошлин. Также в случае войны, перекрыв ту или иную трассу, можно было лишить противника важных ресурсов и товаров.

Четвертой причиной можно назвать контроль над важными ресурсами, такими как: промысловые рыбные места, места сенокоса и бортничества.†

Источники:

- Anti Selart. «Eesti idapiir keskajal».1998.

- Mati Õun. «Eestikindlustused läbi kolme aastatuhande». 2017

- Kalvi Aluve «Eesti Keskaegsed Linnused».1993.

- https://www.otepaa.ee/otepaa-ajalugu

- https://www.castle.lv/est/est.html

- Valdo Praust. «Eesti digiteeritud ruumiandmete ja ajalooliste kaartide kasutamine ajaloolise teedevõrgu rekonstrueerimiseks».,Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ESTGIS 2012

- Martti Veldi. «Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis rauaajal uusaegsete kaartide taustal». Magistritöö. TÜ, 2009.

- Artur Alajaan Keskaegsete linnuste uurimisvõimalusi interdistsiplinaarses

- kontekstis: Saksa ordu linnused 13. sajandi Liivimaa“. Magistritöö, Tallinn 2017

- Скутанс, Г. «Гауйский коридор: северо-восточное направление Рижских торговых связей в XII- XVI веках». Староладожский сборник: Научное издание. Выпуск 4. Санкт-Петербург; Старая Ладога: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 2001. Ст. 48-56.

- С. А. Салмин, Е. В. Салмина«…Отложить поход до зимы»:влияние природных факторовна военные действия XIV—XV вв.на псковских границах

- Andres Adamson, Inna Põltsam-Jürjo, Ivar Leimus, Kalle Kesküla, Marika Mägi, Tiiu Oja «Kuressaare vanem ajalugu». 2015

- https://www.castle.lv/

- Kersti Markus «FROM RUS’ TRADE TO CRUSADE: ST OLAF’S CHURCHES IN THE EASTERN BALTIC SEA REGION».. Acta Historica Tallinnensia, 2017

- Jüri Kivimäe. «Meresõit ja hansakaubandus keskajal ning varasel uusajal»

- A.Adamson „1242 Peipsi peal. Lahing ja müüt“

- А.П.Бахтин «Немецкий орден». 2020 Калининград

Copyright © 2024

autor -A.Bondar, designer - G.Bondar

e-mail